健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届の書き方を解説させて頂きます。

この取得届は従業員を採用した際や、勤務形態の変更により社会保険を取得する義務が発生した際に作成し、年金事務所へ提出します。電子申請の場合は、e-Govと言うポータルサイトを利用しますが、今回は紙での提出について解説します。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届とは?

従業員を採用した場合等、新たに健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合に、事実発生から5日以内に事業者が行うものです。

※従業員が年金受給者であっても、加入要件を満たしている場合は届出をする必要がありますのでご注意ください。

提出の流れ

- 従業員が入社 または 従業員の雇用形態の変更による加入要件の該当

- 被保険者から資料を預かる

マイナンバーカード、基礎年金番号、住所、連絡先、扶養家族の有無の確認 等

- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届を作成

- 上記書類を管轄の年金事務所へ提出(事由から5日以内に)

- 健康保険証の発行

※被保険者(加入者)及び被扶養者の健康保険証が発行される発行まで2週間程度、電子申請の場合は3日~7日程度で届きます。

作成手順

協会けんぽのホームページから申請書を取得します。

様式は、PDFとExcelの2種類がありますが、内容はどちらも同じです。手書きされる方はPDFを印刷、パソコンで入力・作成される方はExcelを保存し使用して下さい。

※電子申請の場合は、e-Govを利用しますが記入項目は同じです。

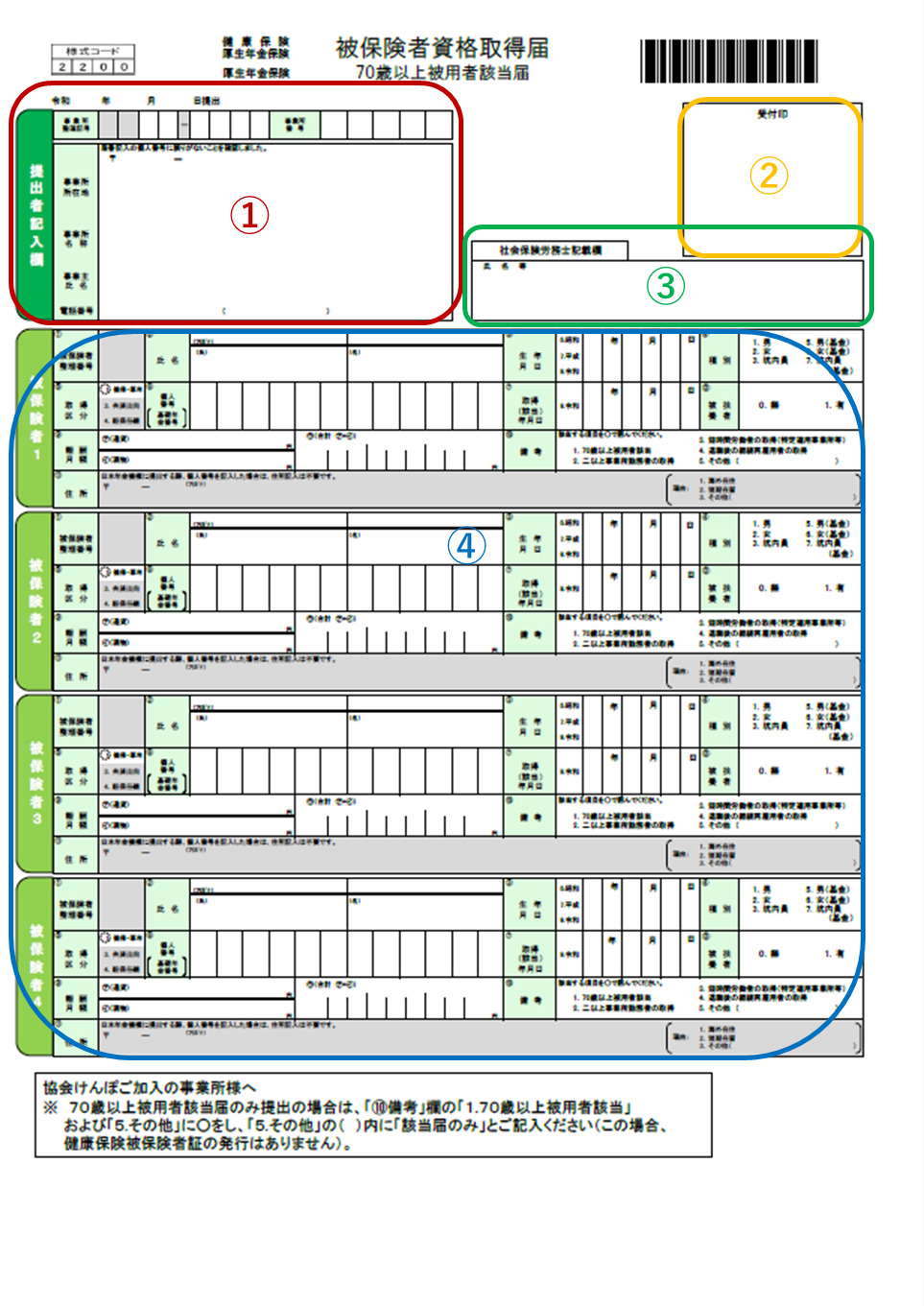

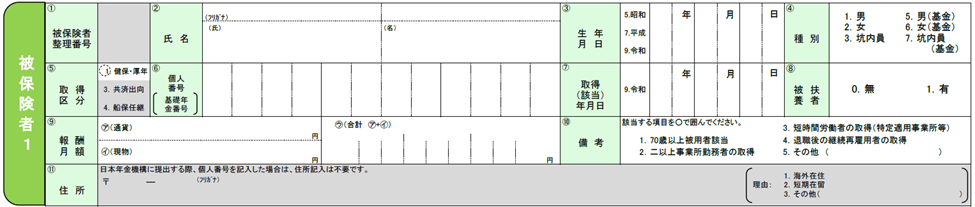

それでは、項目ごとに記入方法を解説していきます。

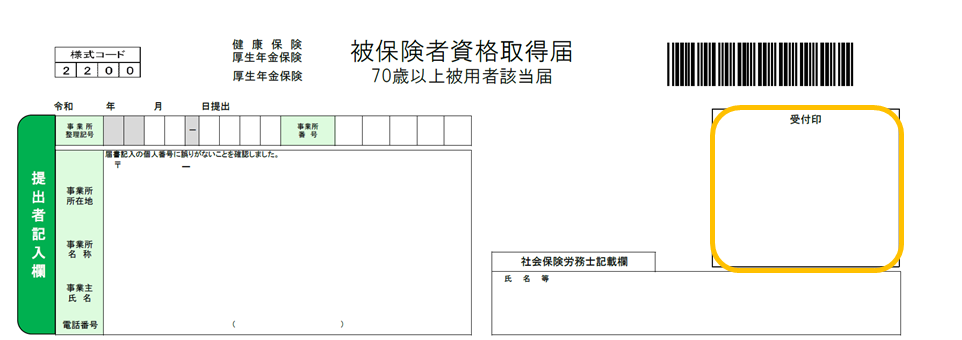

①提出者記入欄

日付欄に提出日を記入し、提出者(事業主)に下記情報を記入します。

・事業所整理記号

・事業所番号

・事業所の所在地

・名称(会社名)

・事業主氏名(役職含む)

・電話番号

②受付票

こちらは記入不要です。

提出後に年金事務所側が受領印を押印されます。

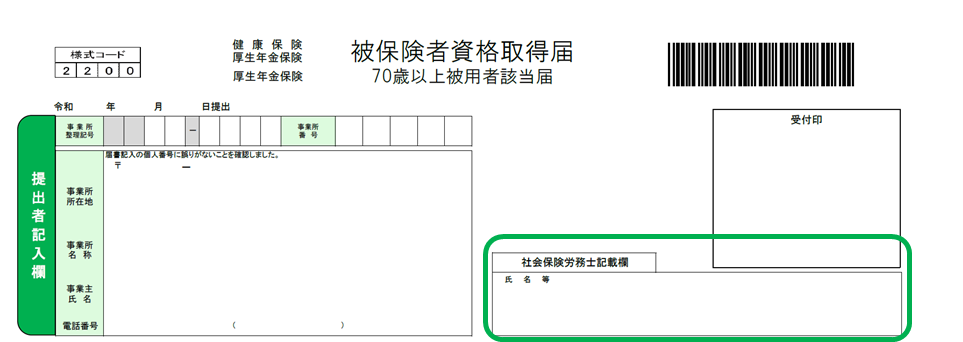

③社会保険労務士記入欄

こちらは記入不要です。

社労士さんへ依頼した場合、取得届を作成する場合に社労士さんが記入する箇所です。

④被保険者1~4

被保険者の情報を記入します。

被保険者1~4までありますが、本様式1枚で4名までの届出が可能です。1名のみの場合は被保険者1欄のみを記入します。

①被保険者整理番号

記入不要です。

②氏名・③生年月日

被保険者(加入者)の情報を記入します。

④種別

該当する番号に〇をつけます。

1.男性

2.女性

3.坑内員=鉱業法に規定する事業の事業場に使用され、常時坑内作業に従事する者

5.男(基金)=厚生年金基金加入員である男性

6.女(基金)=厚生年金基金加入員である女性

7.坑内員(基金)= 厚生年金基金加入員である坑内員

⑤取得区分

該当する番号に〇をつけます。

1.健保・厚年=健康保険・厚生年金保険の被保険者になるとき(船員保険適用者を除く)

3.共済出向=共済組合から公庫等へ出向した職員であるとき

4.船保任継=船員任意継続被保険者であるとき

⑥個人番号〔基礎年金番号〕

マイナンバー又は基礎年金番号を記入します。

マイナンバーを記入した場合は、⑪の住所欄の記入が不要で、基礎年金番号を記入した場合は⑪欄の記入が必要となります。

⑦取得(該当)年月日

入社日を記入

⑧被扶養者

該当する番号に〇をつけます。

「1.有」に〇をつけた場合、別途『健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届』の提出が必要です。

書き方は下記をご参照下さい。

⑨報酬月額

ア.通貨

給料・手当等の名称を問わず労働の対償として金銭で支払われるすべての合計金額を記入します。

・臨時に支払うものや、3月を超える期間ごとに支払う賞与等は対象となりません。

・週給の場合は、報酬額を7で割って得た額の30倍に相当する金額を記入します。

・実績によって報酬が変わる場合は、資格取得月の前月1ヶ月間に、同事業所内で同様の業務に携わっている従業員の報酬の平均額を記入します。

イ.現物

食事・住宅・被服・定期券、交通費等の金銭以外で支払われるものについて記入します。

ウ.合計

ア+イの合計額を記入します。

⑩備考

該当する番号に〇をつけます。

1.70歳以上被用者該当

被用者が70歳以上の方の場合に〇

2.二以上事業所勤務者の取得

2以上の事業所に勤務する場合に〇

該当する場合は、別途、被保険者が、被保険者資格取得日から10日以内に、『被保険者所属選択・二以上事業所勤務届』を提出する必要があります。

3.短時間労働者の取得(特定適用事業所等)

被保険者が短時間労働者に該当する場合に〇

4.退職後の継続再雇用者の取得

60歳以上の方で退職後、1日の空白もなく同じ会社に再雇用された場合に〇

該当する場合は、取得届と同時に『被保険者資格喪失届』の提出が必要です。

⑪住所

⑥欄で基礎年金番号を記入した場合、こちらに被保険者の住所を記入します。

押印

押印は不要です。

令和2年12月25日より廃止されました。

添付書類

原則、不要です。

但し、以下に該当する場合は添付書類が必要となります。

1.資格取得年月日に記載された日付が、届出の受付年月日から60日以上遡る場合

●加入者が役員以外の場合

①賃金台帳の写し

②出勤簿の写し

●加入者が役員の場合

①株主総会の議事録 または 登記簿謄本の写し

2.60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用され場合

下記の①+② 又は ③の添付が必要です。

①就業規則、退職事例の写し(退職日の確認ができるもの)

②雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが分かるもの)

③退職日及び再雇用された日に関する事業主の証明書

3.国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合(健康保険被保険者適用除外の承認を受けている事業所において、従業員をあらたに採用した場合等)

①健康保険被保険者適用除外承認申請書

提出先

管轄の年金事務所、都道府県支部宛に提出します。

所在地は年金事務所のホームページに掲載があるので、そちらでご確認下さい。

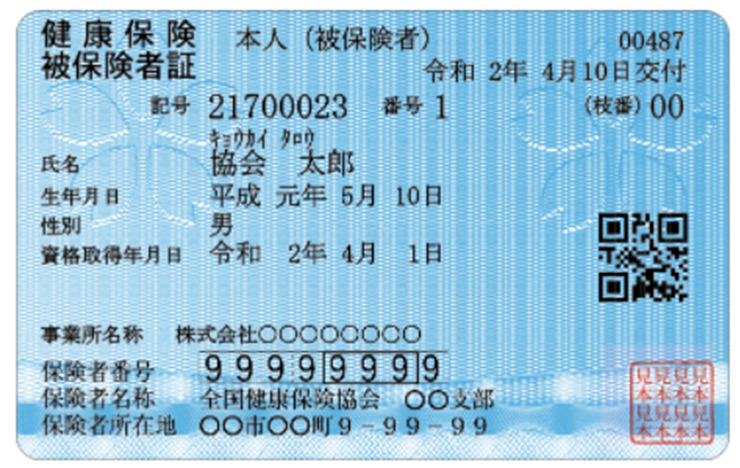

郵送、窓口で提出した場合は、提出から2週間程度、電子申請の場合は3~7日程度で健康保険証が届きます。健康保険証は、届いたらご本人にお渡しします。

また、通院中等で保険証の発行を急ぐ場合は、申請書に付箋等で「通院中の為、健康保険証の発行を急ぎます。」と一文添えると早めに発行して頂ける場合があります。

健康保険証の見本

まとめ

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届は必要な情報が揃っていれば、簡単に作成することができます。該当者には予めマイナンバーカード、基礎年金番号が分かる書類の準備や、扶養家族の有無等を確認しておくとスムーズに進める事ができます。

また、社会保険の加入期間は将来の年金の受給額に関係しますので、従業員が社会保険の対象になっているかどうかを十分確認する必要があります。